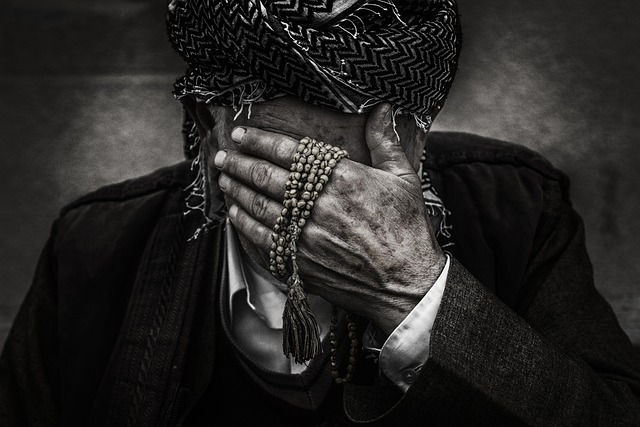

La salud mental se ha convertido en uno de los grandes temas del siglo XXI, y entre los trastornos que más impacto tienen a nivel global está la depresión. Pero cuando hablamos del concepto de depresión, no basta con repetir una definición clínica universal. Es necesario contextualizar, observar el entorno social, económico y cultural donde se manifiesta. En este artículo, nos enfocamos en lo que significa la depresión desde la experiencia chilena, combinando la perspectiva médica con una mirada social.

¿Qué es la depresión? El concepto clínico

Cuando se investiga la definición de la depresión, nos encontramos que es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por un conjunto de síntomas que afectan profundamente la vida cotidiana de quien la padece. A diferencia de la tristeza común, que es pasajera y tiene causas identificables, la depresión puede durar semanas, meses o incluso años, e interferir gravemente con el funcionamiento diario.

Los síntomas más comunes de los trastornos depresivos incluyen:

- Ánimo deprimido persistente

- Pérdida de interés o placer

- Fatiga o falta de energía

- Alteraciones del sueño y del apetito

- Dificultad para concentrarse

- Sentimientos de inutilidad o culpa

- Pensamientos suicidas

Desde una perspectiva médica, la depresión es diagnosticada según criterios establecidos en manuales como el DSM-5 o la CIE-11, y puede variar en severidad (leve, moderada o grave).

Concepto de Depresión: más allá del individuo

Es fundamental entender que la depresión no surge de la nada. Es una condición que puede tener causas biológicas (como desequilibrios neuroquímicos), psicológicas (traumas, estilo de pensamiento negativo) y sociales (entorno familiar, situación económica, acceso a redes de apoyo). Por eso se habla de un modelo biopsicosocial para comprenderla.

Una realidad chilena: datos que hablan por sí mismos

En Chile, el concepto de depresión se cruza inevitablemente con cifras alarmantes:

- La Encuesta Nacional de Salud 2016–2017 estimó una prevalencia de 6,2% en adultos (Scielo).

- Estudios recientes indican que hasta un 13% de la población presenta síntomas moderados o severos de depresión, lo que equivale a casi 2 millones de personas (EEPSI).

- La pandemia de COVID-19 agravó el panorama, con un aumento de casos del 40,6% entre 2019 y 2020 (Scielo).

- Las mujeres presentan una prevalencia mucho mayor que los hombres: 19,5% frente al 6% (El País).

Estos datos no son solo cifras: reflejan realidades emocionales que afectan el día a día de millones de personas. Muchos de ellos ni siquiera logran acceder a una consulta psicológica o psiquiátrica, debido a barreras económicas, geográficas o culturales.

Más allá de lo clínico: El concepto de la depresión como fenómeno social

La depresión en Chile no ocurre en el vacío. Está profundamente influida por condiciones estructurales como:

- Desigualdad socioeconómica: el acceso a servicios de salud mental es desigual entre regiones urbanas y rurales.

- Estigmas culturales: muchas personas ven la depresión como “debilidad” en lugar de un problema de salud.

- Violencia de género y sobrecarga emocional en mujeres: factores que contribuyen a la mayor incidencia en ellas.

- Crisis sociales recientes: como el estallido social de 2019 o la inseguridad económica, que generan malestar emocional colectivo (El País).

- Brechas en salud mental: la cobertura efectiva de atención para quienes padecen depresión es solo del 20% aproximadamente (BCN).

Salud mental y género en Chile

Uno de los aspectos más relevantes al hablar del concepto de depresión en Chile es la dimensión de género. Las mujeres tienen mayor prevalencia de síntomas depresivos por múltiples razones:

- Sobrecarga en tareas de cuidado no remuneradas

- Violencia intrafamiliar y de pareja

- Discriminación laboral y brecha salarial

- Estereotipos culturales que invisibilizan su sufrimiento emocional

Según el estudio citado por El País, las mujeres triplican la tasa de síntomas depresivos en comparación con los hombres, lo que indica una profunda desigualdad emocional. Sin embargo, los hombres también enfrentan barreras, como la presión cultural de “no mostrar debilidad”, que los aleja de buscar ayuda profesional.

Juventud, educación y salud mental

La depresión en adolescentes y jóvenes universitarios en Chile también están mostrando niveles preocupantes de síntomas depresivos:

- Altas exigencias académicas

- Inseguridad laboral y económica

- Falta de espacios seguros para hablar sobre salud mental

- Uso excesivo de redes sociales y aislamiento digital

Estudios en población universitaria chilena reportan entre un 16,5% y un 38,8% de prevalencia de síntomas depresivos (Scielo). Esto muestra que la juventud no está exenta de esta problemática; de hecho, puede ser una de las etapas más vulnerables si no se cuenta con redes de apoyo sólidas. Recomendamos leer documentos en PDF sobre la depresión.

El sistema de salud mental en Chile: fortalezas y desafíos

Aunque Chile ha implementado políticas públicas en salud mental, aún existen brechas importantes:

- Falta de profesionales en regiones: psicólogos y psiquiatras están concentrados en grandes ciudades.

- Listas de espera en servicios públicos.

- Baja inversión estatal en salud mental en comparación con otros países OCDE.

- Estigma institucional: muchas veces los centros de atención carecen de enfoque comunitario, intercultural y de género.

A esto se suma la falta de continuidad en los tratamientos y la dependencia de estrategias farmacológicas sin suficiente soporte psicoterapéutico o social.

Hacia un concepto más amplio y situado de depresión

Hablar del concepto de depresión en Chile implica mucho más que conocer sus síntomas. Significa comprender cómo el entorno moldea la experiencia emocional, cómo las desigualdades aumentan el sufrimiento y cómo las respuestas del Estado, la sociedad y la comunidad pueden marcar la diferencia entre el alivio y la desesperación.

Es necesario avanzar hacia una visión más inclusiva, crítica y empática. Eso implica:

- Promover la educación emocional desde la infancia

- Visibilizar la depresión como una problemática social

- Crear políticas públicas con enfoque de género, territorial e intercultural

- Garantizar acceso real y oportuno a servicios de salud mental

- Romper el estigma mediante campañas públicas y acciones comunitarias

Conclusión: una definición desde Chile

Desde Chile, el concepto de depresión debe ser entendido como una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales que afectan a millones de personas, muchas de las cuales no reciben atención ni comprensión suficiente.

Replantear el concepto es también una invitación a humanizar, a escuchar, a transformar. Porque hablar de depresión no es solo hablar de salud: es hablar de dignidad, de justicia y de futuro. Y solo reconociendo nuestra realidad —con sus cifras, sus brechas y sus esperanzas— podremos avanzar hacia una sociedad más saludable, más empática y más consciente.

Fuentes consultadas: